四个月全马破三:3:07 → 2:58

李伦连续两年都参加了上海马拉松的训练营,第一年是由Garmin主办,由我担任总教练设计课表,课表的设计逻辑以体能为主心骨,当时李伦的目标是跑进3小时30分,但四个月的训练营使他的全马成绩从3小时48分进步到3小时13分。2016年11月上海马拉松结束后,李伦又再把这份课表跑过一遍,无锡马拉松再把PB推进到3小时07分,这份课表经过多次实验,帮助到许多人,下面把它分享出来:【2016上海训练营的课表】

去年李伦参加完训练营后的心得与分析文章:月跑量不到两百,一样大破PB:3:48→3:13

今年的上海马拉松,李伦又把自己的PB往前推进到三小时内——2小时58分32秒。

破三是许多全马跑者的目标,最常听到他们讨论的问题是「要多少跑量才能够破三?」但训练量一直不是重点,「训练质量」才是关键,训练质量是指热身是否确实、技术动作是否完整、跑主课表是否专注、平常是否有有充足的主动恢复(吃够、睡够也有按摩与伸展)。下面是李伦这四个多月来的训练量统计:

十七周平均训练指数:103.88

除了第一周期比较低之外,周训练指数大都在100~135之间徘徊,只有第12周跑到160(因为当周他去参加了一场比赛,这场比赛也使得接下来几周的训练有点低潮),但由此可见适合李伦的训练指数就是在100~135之间。

十七周总跑量:1038公里

第一周期跑量(5周): 212公里

第二周期跑量(4周) :253公里

第三周期跑量(4周) :320公里

第四周期跑量(4周) :253公里

十七周的平均跑量是:54公里/周

最大周跑量是91公里,超过90公里的有两次,周跑量大都在50~60公里之间。

第一周期的跑量最小,周跑量平均40公里。

第三周期的跑量最大,周跑量平均78公里。

十七周平均训练时数:276分钟 = 4小时36分钟/周

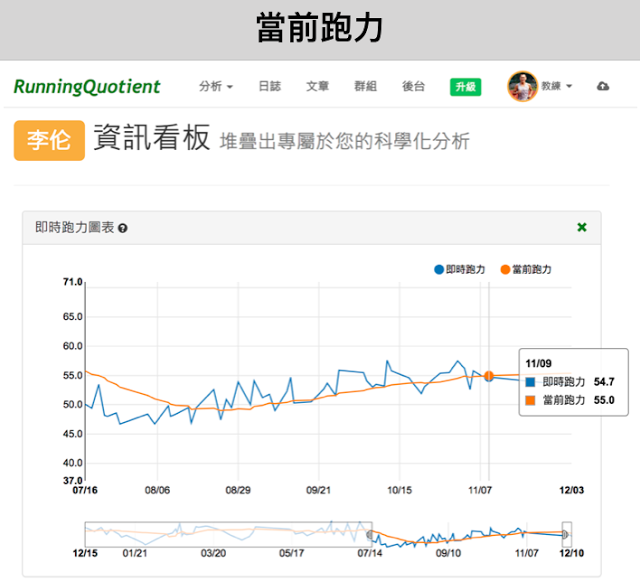

当前跑力从训练初期的49,提升到比赛当天的54.7

第一周期在练速度,所以跑力的计算并不精准;

第二周期开始有较多的长距离课表后,当前跑力比较符合他当时的实力。

当前跑力从第二周期中段之后开始爬升,到了第四周期开始稳定,完全符合博士课表的设计逻辑。

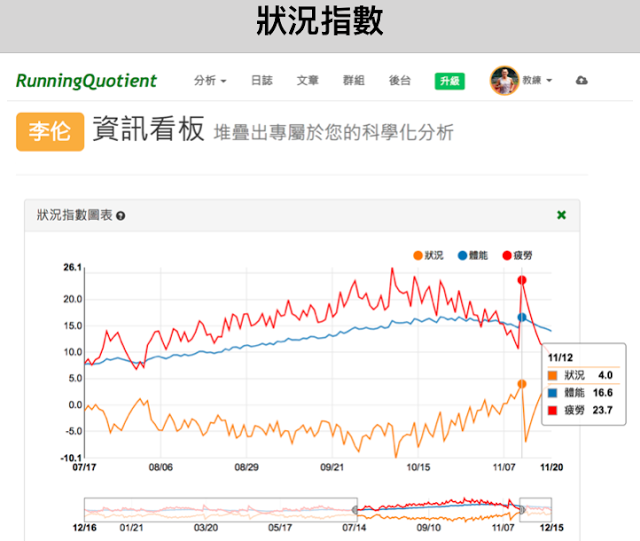

体能指数,在训练的第三周期中段之后的体能(指数)大都在16附近,因为赛前两周减量,所以比赛前一天稍微下滑到14.6。另外两位首次破三跑者在比赛前一天的体能指数则分别是16.1(丁侃)与17.3(赖庆昆)、另一位全马从2:49进步到2:41的跑者是17.8(刘伟,他是大猴子),由此可见,全马想要破三的话,赛前一天的体能指数调整到14.6~17.3之间就够了。

虽然体能指数也是利用训练指数带入班尼斯特(Banister)等科运动科学家所提出的「刺激—回馈理论方程式」(Impulse-Response Model Function)而来,但相对于训练指数而言,体能指数这个数值更能代表一位跑者在体能训练上的努力程度,我认为它每个人都不同,这也正是大/小猴子理论的观点,每个人的体能指数应该有一个最大的适应值,不应该再练更多,大猴子练太少与小猴子练太多都不会进步,必须找到适合自己的数值,除了周跑量之外,体能指数是一个很好的指标。对想要破三的全马跑者而言大猴子练到17~18,小猴子练到14.6就够了。

状况指数,在训练时大都在-5附近上下震荡,但比赛当天爬升到4.0。

李伦在赛后的心得中写下他对训练营的诠释:

「训」,是教练指导,教练给出训练计划,针对每个人特点指出改进方向,目标是高于现有水平,经过努力可达到的;

「练」,是学员要有跳出舒适区,坚持完成教练训练计划的决心,获得PB的勇气;

「营」,是营造更快更强气氛的场所,在这里营员接受教练指导,营员们互相激励,完成更快更强自己的打造。

训练过程/困惑/问答

「马拉松比的不是速度,而是比心里放的东西!」这句话说得极好。透过这次跟李伦合作训练,我更深刻地体悟到,而教练的工作除了开课表之外,更重要的是「在不同的时期,在跑者的心里放进不同的东西。」

2017年的夏天再度有缘与李伦合作一起训练,因为这次课表是罗曼诺夫博士开的,逻辑跟前一年完全不同,已经在体能课表中获得丰硕成绩的李伦像个问题学生般一直表示出怀疑的态度……虽然一开始就很怀疑,但他还是乖乖吃课表。

李伦有写跑步日志的习惯,下面是他在8/24练完16公里课表后的质疑:「今天跑步训练是16公里M心率区间跑。计划以5:00内配速完成这个训练。天气比较热32度,跑到13公里时,配速降到5:10,心率达到165。我一个全马3:07选手,居然不能用5:00的配速跑16公里? !脚底有摩擦感,估计跑完长水泡是免不了了。这次训练营的训练,明显感觉长距离训练不足,到目前为止我们从来没有跑过20KM以上的距离。现在我跑16KM居然感到十分艰难,不知道到时候跑42KM怎么办?速度感仍然不足,要么跑太快,要么又掉速厉害,无法保持稳定的配速向前奔跑。」

我试着跟他沟通,请他先不要想太多,把第二周期好好的练完再说,不要多练,也不要少练,彻底完成课表中的每个要求,如果没进步,我再帮你质问博士,我们先选择相信他。

我请他专注在这份课表本身,把它做好,其他的结果会自然来到。我给他的目标与方向是:

Ⓞ设定固定时间去完成课表→逐步养成习惯,形成规律。每天自发地去完成课表,而不是把自己的意志力消耗在挣扎着去完成课表上。

Ⓞ每天训练前的热身→让我们在身体与心理上兴奋起来,让自己准备好去完成课表。一定要高质量地完成每周的重点项目,而不是把精力耗费在达标率以及其他不能提升自己的能力的训练上。

Ⓞ一定严格按照配速区间跑步→不能太慢也不能超速。不行可以多休息,但要努力完成配速区间的要求。

Ⓞ要完美的实现相关的技术动作。不要在意步频和步幅,而是专注在动作,技术与知觉上。一次只能专注在一件事上。

九周后第二周期结束有个十公里测验,李伦的十公里PB从41:35提升到了38:43。他在训练日志中提到:「前面三周10K集训我都没能突破40分钟,但今天却一举突破了。说明罗曼诺夫博士安排的课表极具科学性和可行性,我相信没有前面几周的训练,这周的减量,今天我也不可能跑入40分钟。」

可是他还是没信心,十公里测验完后的课堂上,李伦担心地问:「对比去年九月训练水平,30公里跑步,我E心率区间能一路保持。本周四我跑到13公里,同样心率只能达到5:20~5:30/k,对于长距离实在没有信心,如何解决?」

我跟他解释:「去年我们的训练方法是丹尼尔斯博士的训练法,这个方法可以让我们破四,破330,但要想突破三或者250、230需要有一个全新的技术,所以我希望去年的学员先不要再去想过去的训练方法,既然已经跟了博士的课表,就应该全盘接受博士的训练方法,相信博士一定能够带领我们PB。以前成功的道路与现在的道路都是通向成功道路。我认为对你们这些体能已经很好的学员来说更需要走博士这条路。」(这段解释的细节其实我已经忘了,而是事后看李伦的赛后心得才直接摘录下来的)

印象很深刻。第三周期的半马测验完,路上碰到李伦,他在对街对我大喊:「国峰老师,今天跑1:26,可以破三了吧!」我不希望他心中一直想着破三这个默认的目标,所以没说什么,只回他一个大大的微笑!!(今天只是所有训练营的学员一起测验,还不是正式比赛,但半马成绩已经比他过去的PB快了三分钟。)

在剩下四个星期就要比赛了,李伦仍是个问题学生。但我最喜欢这种认真练又问题很多的跑者(但最讨压问题很多但都不认真跟课的人),他总是能帮助我、也帮助到其他学员和创造整个训练营更好的训练氛围!

他在微信上困惑地问:「我很疑惑自己为什么比赛能够跑入4:10/km,平时却不能?」

我回说:「本来就不应在训练时刻意达到比赛的配速,在比赛前『练太多』比赛可能达到的配速』正是很多人在比赛跑不出好成绩的原因。你是对的,(比赛期)在『大部分的』训练课过程中应该要比赛轻松一些没错。 」

李伦再问:「但是如果平时对这个配速不熟悉,又怎么能让自己在比赛时轻松驾驭这一配速呢?四月的上海半马我就这种状态,一直不舒服,全程靠意志力支撑下来,多少次想放弃。」

我回复:「比赛,是一种认识自我、突破已知界线与开发未知领域的过程。我们不会知道在比赛那天可以跑出多少平均配速。所以我们无法先订出某个配速来去熟悉或适应它。」

比赛前最重要的几周关键时刻,出状况了。李伦以为比赛可以当作训练,自行去比了一场半马,但比赛不只耗体力,在舟车劳顿下也很耗心力与精神。跑完后他写道:「跑过终点并没有那种精疲力竭的感觉,这个半马感觉自己跑得好奇怪,想要跑好,但是却无力奔跑。」

他在微信上表示,现在很不想跑,产生了极度恹跑的心情。 「比赛耗尽了他的意志力!」这是非常重大的危机,没有斗志的跑者是不可能在全马中有好的表现的。

还好同组的战友开始为他注入活力,同是本次训练营中首次破三的跑者--赖庆昆说:「因为比赛氛围会让身体不自觉负荷加大。所以需要时间恢复。一定要注意调整。之前说的不要过多参加比赛也是这个道理,比赛消耗的不仅是体力,还有对比赛的激情。也就是国峰老师战逃理论的『战』的意志力被你消耗了,就像一个水池,水被放流掉了,需要再加满。所以你们要赶快调整心态,把水池加满。准备上马!」(「上马」是上海马拉松的简称,也有上马冲锋战场的双关意涵!)

比赛前一周(11/05),李伦在微信上说道:「今天的课表有速度,出门还是想按马拉松配速跑,但跑过1公里后发现提不起速,还是按自己舒服的速度跑吧!发现原来是4:30/km,是对自己要求太低吗?比赛临近应该也不适合提高强度才对?就这样又在上马赛道上跑了一圈,边跑边计算比赛那天跑到这儿应该是几点。 」

我给他的建议是:「李伦,先不用去计算比赛的状况。今天跑4:30/km很好。今天的配速不代表任何事,你必须放松…再放松一点,现在配速都不重要,你必须用拉伸和泡沬轴让身体能更放松一些,多睡一点……若你能做到,比赛那天自然就会跑出好结果。」

2017年11月的上海马拉松又把自己的PB往前推进到三小时内,他在这次的赛后心得中写道:

「曾经,Sub330是我的梦想,2016年夏天参加国峰老师训练营之后,我突破了! 据说,Sub300才是大神的标志,通过2017夏天在「上马PB训练营」四个月的苦练,2017年11月在上马赛道上,我又成功了!人生没有什么不可能,只有你想不想去做。」

|

|

|

用户留言