只要有心,人人都可以破四:4:17→3:43

11周,平均一周训练指数:75点

平均一周跑量:40公里

十一周后全马PB从4小时17分→ 3小时43分

关键在训练的质量,而不是量。

一次一起回程的飞机上聊天,刚好聊到Eric全马成绩一直无法破四的困境。他在心得里是这么写的:

“『Sub4』 一直是这一两年跑步的一个目标,但没有太多系统化的训练,每一次起跑都觉得能达成,但每一次过了25公里,就开始怀疑人生,然后逐渐掉速,心中想的配速跟双脚跑出来的已经完全分离,屡试不爽。因为筹办公司活动,再次和徐国峰教练碰面。结束后,刚好陪着教练一起回去,一路上聊跑步、聊三铁、聊我还在挣扎的自由泳。无意间提到我破四的跑马目标,教练没有思考的说,破四很简单。(OS: 对我不简单啊~ 截至当下,跑马人生: x14全马,最佳纪录停在4h:17m)”

「每一个身体健康且喜欢跑步的跑者绝对都可以破四」,这是我毫不怀疑的信念,甚至我可以更大胆地说,每周只要练三次,周跑量不用50公里就可以顺利破四。我很有信心,过去也有过很多案例证明这件事。关键是训练的质量,只要跑步技术正确、训练量有期化安排,辅以跑表的监控,破四对Eric说一点都不难。

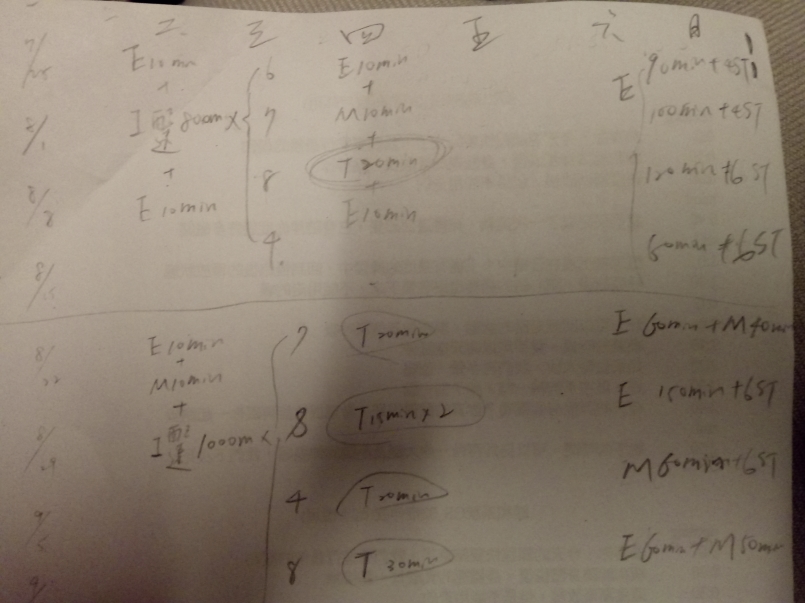

所以我先问了Eric一些简单的问题:下一场目标赛事是哪一场?几月几号?可以训练的时间?平常训练的习惯和强度?随后,我顺着他的训练习惯,很快地在飞机上花了半个小时帮他拟了一份十一周的训练计划(因为他的目标是十一周后的芝加哥马拉松),下面是Eric拍下的手稿:

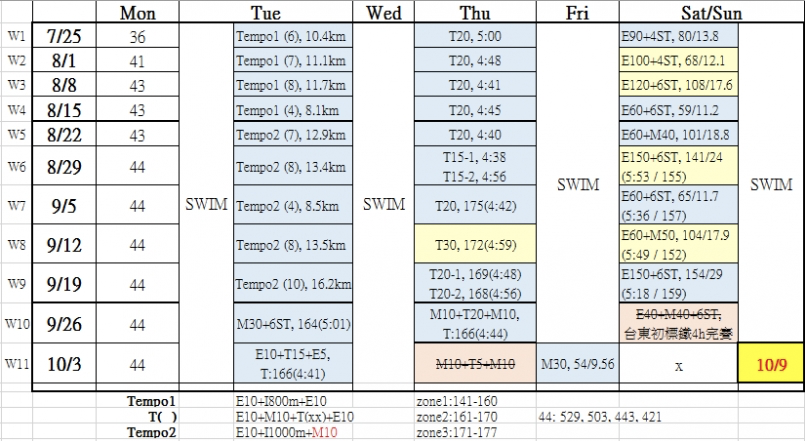

因为只有十一周,所以分成三个周期来训练:

第一周期(共四周):找出体能极限与目标,搭配每周一次的T配速,推算跑力 。

第二周期(共五周):建立基础体能与速度,跑量持续增加,奠定基础,7/8/9三个月的跑量在没有参加任何比赛的状况下,持续增加(118/177/ 181公里),这是过往以赛代训时期,从未有过的跑量。

第三周期(共两周):减量与熟悉配速感觉,不看跑表,跑出不同配速,记住感觉。

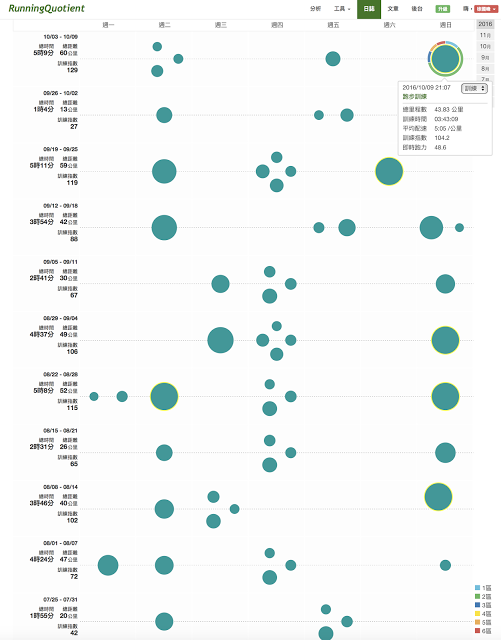

他最后跑完这份课表的训练指数与跑量统计都很漂亮:

· 这十一周的训练指数分别为:

42→72→102→65→115→106→67→88→119→27→25(最后一周扣掉比赛的量)

平均一周训练指数:75点

· 跑量分别为:

20→47→40→65→52→49→30→42→59→13→16(最后一周扣掉比赛的量)

平均一周跑量:40公里

期间单次最大训练里程数为29公里。其他的LSD依次为24公里一次、18公里两次、17公里一次、16公里一次。也就是上图训练日志中周末比较大的点。

图中周二比较大的点是训练指数较大,因为都是乳酸阈值的节奏跑,其实里程数都不高。

上图是Eric把我的手稿做成Excel版

Eric在心得中写道:

“先前教练很多学生不约而同都提到,跑这样够吗?会不会跑太慢?真正比赛能达标吗?答案是:目标达标率有90%以上。我也问过类似问题,但这就是科学训练的关键,不是练的多就厉害,不是操的凶才刺激。透过有目的的课表安排,有效率的提升体能,才是科学训练的真谛。”

当然,最后能跑出好成绩的关键在于「纪律」与「执行度」,这是周期化计划训练最难的地方,中间不能断,中间停跑几天就会前功尽弃,Eric执行的很认真,所以才有好结果。

Eric说:“由于是第一次真正进行跑步训练,也希望透过自己的实际操作,与大家分享科学训练的成效。因此,即使出差也没忘带着跑鞋执行计划,最终成功达成~95%的课表完成率。”

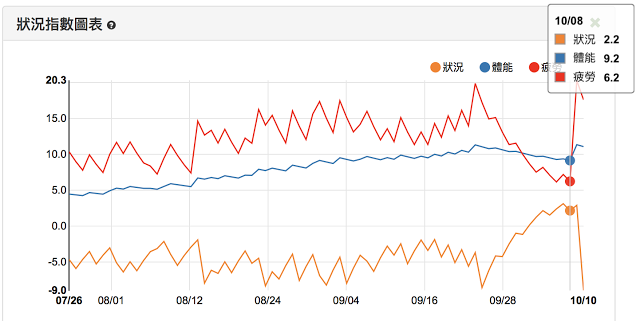

另外在于状况的调整,所以训练计划中最后两星期的减量特别重要。Eric在比赛前一天的状况指数调整到2.2,体能累积到9.2,最后跑出了好成绩。

他的状况指数图表非常的漂亮,体能指数(蓝线)从训练初期的5以下一直爬升到9以上;疲劳指数(红线)在比赛前两周快速下降,但体能只下滑一点点,这是最后减量的重点:不能完全休息,因为休息太多,体能也会下降太多,进而影响比赛。

9/19那周,训练量是全部当中最大的。

也是最累的一周,所以疲劳指数冲到最高点。

接着是减量两周→准备比赛,我在这周前特别提醒Eric几件事,我传给他的讯息中写道:

「最后两周的目标是好好依课表休息,先不用想破四的目标。最后一个阶段练跑也不再『监控』心率或配速(也就是尽量不再看表),表的功能现在只是训练后的『分析』。最后这两个星期中,找到跑马拉松的感觉很重要。所以ETM混合的课表就是为了让你找到M配速到底在哪里。配速是教不来的,只能用这种方式让你去找。最后两周练跑时尽量不看配速和心率,只看时间。先用感觉来跑,跑完后再看数据配速和心率,跟感觉对比,不久后就能抓到自己这次芝马的配速了。」

「练马拉松需要科学化训练,但也需要艺术,到最后一阶段是艺术成份比较高的阶段了。若比赛时一直看表,会无法好好发挥的,也容易失常。所以最后两星期的训练要找到马拉松配速的感觉:在练E课表时要想象比比赛全马的配速慢;T课表时想象比全马配速快;练M课表时就是想象自己正在全马比赛。」

#Eric写的训练与赛后心得分享:〈Anything is Possible〉

文/徐国峰

|

|

|

用户留言